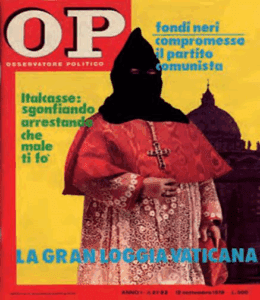

di Alessandro Ambrosini – E’ la notte dell’11 settembre del 1978 quando, in una stamperia a Città di Castello, un tipografo con le dita sporche di inchiostro nero sfoglia il numero di un giornale che sta per essere impacchettato e spedito a Roma. Lo guarda con attenzione, per cercare errori o sbavature ed evitare le lamentele dell’editore che, ad ogni uscita, procura scossoni politici e finanziari in tutto il Paese. Vaticano compreso. La mattina successiva in molte edicole, la copertina rossa con l’immagine di un cardinale con un cappuccio massonico, campeggiava sul numero di settembre del settimanale Op, diretto da Mino Pecorelli. Il titolo non lasciava dubbi e prometteva rivelazioni che avrebbero creato chiacchiericcio, e qualche urlo, dentro le stanze e gli alti corridoi della Santa sede: La gran Loggia Vaticana.

campeggiava sul numero di settembre del settimanale Op, diretto da Mino Pecorelli. Il titolo non lasciava dubbi e prometteva rivelazioni che avrebbero creato chiacchiericcio, e qualche urlo, dentro le stanze e gli alti corridoi della Santa sede: La gran Loggia Vaticana.

Mino Pecorelli era famoso negli ambienti che contano del potere romano, aveva entrature a tutti i livelli nei palazzi che contano. Usava e veniva usato dagli stessi in un gioco che divenne per lui mortale. In questo articolo lui non usò solo fonti coperte, spifferi di “uomini ombra” o di lobbisti. Riportò in modo preciso due lanci d’agenzia fatti da Euroitalia che svelarono nomi, cognomi, matricola e data di iniziazione alla massoneria di quattro cardinali. Lui completò la lista con altri 117 nomi passati discretamente da una sua conoscenza, probabilmente nell’ambito dei conservatori cattolici. Fu un numero, quello del 12 settembre del 1978, che fece rumore ma che venne silenziato dall’opinione pubblica. Come da tradizione dei media capitolini.

In quella lunga lista di porporati, spiccano uomini che nel corso del tempo, direttamente o indirettamente hanno trovato spazio nel caso del rapimento di Emanuela Orlandi. Si riconoscono nomi e cognomi che nei fatti, e nelle narrazioni di criminali e inquirenti, sono stati vicini e conoscenti dei più pericolosi elementi che la malavita romana del tempo, potesse esprimere.

Agostino Casaroli matricola 41/076 diminutivo Casa, Pio Laghi matricola 0/538 diminutivo Lapi, Paul Marcinkus matricola 43/649 diminutivo Marpa, Virgilio Levi matricola 241/3, Ugo Poletti matricola 32/1425 diminutivo Upo, Piero Vergari matricola 3241/6 diminutivo Pive, De Bonis Donato matricola 321/02 diminutivo Don-debo. Sette nomi sotto la stessa presunta loggia massonica, sette nomi che sono stati protagonisti di una guerra di correnti di pensiero, di loggia di riferimento ( una parte seguiva il Grande Oriente d’Inghilterra e una parte il Grande Oriente di Francia) con dissesti economici importanti, sia per il Vaticano che per la Repubblica italiana. Scontri non troppo velati tra l’ala di Marcinkus e quella di Casaroli ( detta anche Mafia di Faenza). Scontri tra l’ala atlantista filoamericana e quella che predicava l’Ostpolitik. Una “guerra fredda” color porpora.

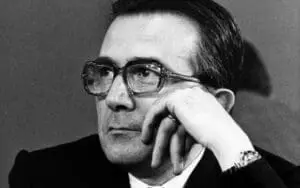

Tra questi nomi, quello su cui vogliamo aprire un focus è il cardinale Ugo Poletti, uno dei personaggi più controversi della Santa Sede. Quello che ha avuto una “carriera”, nei retroscena, più simile a un romanzo criminale che al percorso di un ministro di Dio. Da sempre, scriviamo e ripetiamo che la Chiesa è formata da uomini, che il Vaticano è uno Stato, che il Vaticano ha una storia controversa. Con luci e ombre annesse. Non stupisce e non deve stupire nulla.

Da Novara a Milano, due storie che si incrociano

Sta per iniziare la prima guerra mondiale, la “Grande guerra”, quando Ugo Poletti nasce in un paese del Piemonte. Prima dell’inizio del secondo conflitto mondiale, diventa sacerdote e successivamente ausiliare del vescovo di Novara, Monsignor Vincenzo Gilla Gremigni, persona molto stimata ed ascoltata da Pio XII.

E’ il 1954, a Milano, in sostituzione del deceduto arcivescovo Ildebrando Schuster, il Papa decide di affidare il ruolo vacante al pro-segretario di Stato Giovanni Battista Montini. Una netta retrocessione nella carriera per chi, nove anni dopo diventerà Pontefice con il nome di Paolo VI. Una retrocessione senza titolo cardinalizio, che gli negava la possibilità di diventare Papa. Una retrocessione, che nascondeva dei retroscena raccontati in un libro che per la Chiesa, successivamente, diventò una pubblicazione eretica: Via col vento in Vaticano, edizioni Kaos. Scritto da un gruppo di prelati del Vaticano, “I Millenari”. E’ in questo libro, mai smentito sui fatti narrati, che la figura di Montini si interseca con il giovane Ugo Poletti.

Milano è “stretta” per Monsignor Montini. Non viene considerato da Roma, nemmeno in termini di ausiliari messi a disposizione. Anche il vescovo di Novara ne ha più di lui. La verità è che ha pagato a caro prezzo i suoi rapporti con alcuni personaggi in Unione Sovietica, che perseguivano i cattolici russi. Il Papa, riscontrata questa ambiguità, lo ha voluto mettere ai margini, lasciandolo sotto i riflettori nella seconda città d’Italia. Ora, sebbene vicino alla Madonnina del Duomo, è lontano dai corridoi del potere della Santa Sede. Dietro ai suoi silenzi, Montini cova probabilmente un sottile rancore che sfoga in una lotta di screzi e dispetti su Monsignor Vincenzo Gilla Gremigni, il preferito dal Papa. Così, senza interpellare l’episcopato lombardo, decide di spostare “Il Popolo d’Italia”, un giornale cattolico ben affermato in Lombardia, nonostante le proteste del vescovo novarese.

Il silenzio per la porpora cardinalizia

E’ il gennaio del 1963 quando Montini, dopo la morte di Pio XII, diventa cardinale con la consacrazione di Giovanni XXIII. La sua “fatwa” sembra essere finita e fa recapitare una lettera al vescovo di Novara. Una lettera dai toni durissimi. Fatali, per chi come Monsignor Vincenzo Villa Gremigni già soffre di problemi cardiaci.

Alle 23 del 7 gennaio, l’alto prelato muore d’infarto. Montini corre subito in episcopio a Novara, ha un presagio. Forse la sua missiva è il motivo di quell’infarto. Forse è meglio recuperare quella lettera prima che si addebiti a lui, indirettamente, quella morte. Ad accoglierlo c’è un giovane ausiliare: Ugo Poletti. La camera in cui è morto il vescovo è già sigillata e il giovane ausiliare usa termini che fanno capire che sono state proprio le sue parole, messe nero su bianco, a far cedere il cuore di Gremigni. Montini entra in uno stato di panico, chiede, fa pressione a quell’ausiliare dallo sguardo furbo e dai toni bassi. Deve recuperare quella lettera stanotte, non domani. I sigilli possono essere un dettaglio.

Alle 23 del 7 gennaio, l’alto prelato muore d’infarto. Montini corre subito in episcopio a Novara, ha un presagio. Forse la sua missiva è il motivo di quell’infarto. Forse è meglio recuperare quella lettera prima che si addebiti a lui, indirettamente, quella morte. Ad accoglierlo c’è un giovane ausiliare: Ugo Poletti. La camera in cui è morto il vescovo è già sigillata e il giovane ausiliare usa termini che fanno capire che sono state proprio le sue parole, messe nero su bianco, a far cedere il cuore di Gremigni. Montini entra in uno stato di panico, chiede, fa pressione a quell’ausiliare dallo sguardo furbo e dai toni bassi. Deve recuperare quella lettera stanotte, non domani. I sigilli possono essere un dettaglio.

I toni persuasivi funzionano e, dopo due ore, Poletti si presenta con la lettera incriminata, stringendo e costringendo Montini a un patto nel nome del silenzio.

Sei mesi dopo, Giovanni XXIII morì. Alcuni conclavisti, in una villa a Grottaferrata ( il proprietario era il piduista Umberto Ortolani) decisero che il successore del “Papa buono” doveva essere Monsignor Montini, con il nome di Paolo VI. Così fu.

Pochi mesi dopo, Ugo Poletti venne promosso arcivescovo di Spoleto e dopo due anni, si aprirono le porte della Santa Sede come vicegerente del cardinale Vicario Angelo Dell’Acqua.

N.d.R

Monsignor Angelo Dell’Acqua fu citato anche da Marcello Neroni, quando mi disse che era lui a riciclare i soldi dei sequestri alla Chase Manhattan Bank di Piazza Marconi, all’Eur. Un “lavaggio” del denaro che costava il 50% della somma.

L’oro nero macchia

A Roma, il cardinale Poletti non perde tempo. Tesse rapporti, incontra personaggi politici di spessore che diventeranno “amici”. E’ il mondo a cui ambiva, è il potere che cercava. Il 29 Luglio del 1972, scrive a Giulio Andreotti, allora presidente del Consiglio: “Mi trovo a Novara per qualche giorno di ferie. Persone amiche mi pregano di segnalare personalmente a Lei il Generale di Corpo d’armata Raffaele Giudice: egli sarebbe nella terna per la nomina a Generale comandante della Guardia di Finanza. Lei stesso lo conoscerà: se Le è possibile, veda se può favorire la sua candidatura. Mi assicurano che è una persona molto degna. Dio l’assista tra “tutti gli scogli”.” ( Tratto da “Il Boss della Banda della Magliana” Raffaella Notariale, Newton Compton editori).

Una raccomandazione in piena regola. Una lettera che diventerà una delle tante “pietre dello scandalo” nella sua vita. Andreotti, cinque giorni dopo rispose: “ Eccellenza reverendissima, ho ricevuto la sua viva e calda segnalazione a favore del Generale Raffaele Giudice. Non mancherò di vedere che cosa si possa fare in ordine alla di lui aspirazione”. Raffaele Giudice sarà nominato comandante della Guardia di Finanza, come da copione.

Una raccomandazione in piena regola. Una lettera che diventerà una delle tante “pietre dello scandalo” nella sua vita. Andreotti, cinque giorni dopo rispose: “ Eccellenza reverendissima, ho ricevuto la sua viva e calda segnalazione a favore del Generale Raffaele Giudice. Non mancherò di vedere che cosa si possa fare in ordine alla di lui aspirazione”. Raffaele Giudice sarà nominato comandante della Guardia di Finanza, come da copione.

Quando il Vicario di Roma Monsignor Dell’Acqua, muore improvvisamente a Lourdes, sulla stampa appaiono dei trafiletti che ricordano l’esistenza della lettera di Montini a Gremigni. E’ il 27 agosto del 1972 quando, tra lo stupore generale, il cardinale Ugo Poletti, diventa Pro-vicario Generale di Sua Santità Giovanni Battista Montini. La scalata è terminata per quel ragazzo nato e vissuto tra le due guerre mondiali. E’ esattamente dove voleva stare, dietro le luci del palcoscenico, dove vivono le ombre che gestiscono il potere del più piccolo, ma più potente Stato al mondo.

Un vecchio detto dice: il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Una regola a cui non sfugge il cardinale Poletti. E’ il 1980, lo scandalo dei petroli scoppia fragoroso tra le pagine dei giornali. A finire sulla graticola c’è il comandante della Guardia di Finanza, proprio quel Raffaele Giudice raccomandato dal cardinale. L’accusa è di truffa petrolifera all’Erario per oltre duemila miliardi di lire. Il 17 marzo dell’81, a Castiglion Fibocchi, nella lista sequestrata a Licio Gelli, c’è anche il nome del generale. L’inchiesta sulla truffa dei petroli ha strascichi nel tempo e segue filoni diversi. Uno di questi, porta all’arresto il 23 novembre 1982, di un prete di Novara, Don Francesco Quaglia. E’ accusato di corruzione, collusione e concorso in contrabbando. Reati gravi che emergono dal pentimento di alcuni “petrolieri”, che raccontano una strana colletta per permettere la promozione di Raffaele Giudice a comandante della Guardia di Finanza. Un collegamento che porta subito gli inquirenti a chiedersi che ruolo avesse avuto il cardinale Poletti nella vicenda. Una domanda lecita, visto la sua decennale conoscenza con Giudice.

Un vecchio detto dice: il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Una regola a cui non sfugge il cardinale Poletti. E’ il 1980, lo scandalo dei petroli scoppia fragoroso tra le pagine dei giornali. A finire sulla graticola c’è il comandante della Guardia di Finanza, proprio quel Raffaele Giudice raccomandato dal cardinale. L’accusa è di truffa petrolifera all’Erario per oltre duemila miliardi di lire. Il 17 marzo dell’81, a Castiglion Fibocchi, nella lista sequestrata a Licio Gelli, c’è anche il nome del generale. L’inchiesta sulla truffa dei petroli ha strascichi nel tempo e segue filoni diversi. Uno di questi, porta all’arresto il 23 novembre 1982, di un prete di Novara, Don Francesco Quaglia. E’ accusato di corruzione, collusione e concorso in contrabbando. Reati gravi che emergono dal pentimento di alcuni “petrolieri”, che raccontano una strana colletta per permettere la promozione di Raffaele Giudice a comandante della Guardia di Finanza. Un collegamento che porta subito gli inquirenti a chiedersi che ruolo avesse avuto il cardinale Poletti nella vicenda. Una domanda lecita, visto la sua decennale conoscenza con Giudice.

La reazione di Poletti è scomposta. E’ la reazione di chi pensa di essere intoccabile e, nonostante tutto, viene scoperto. Diffonde alla stampa una serie di comunicati in cui prende le “distanze” da Giudice. Cerca di intimorire inquirenti e giornalisti mandando il suo curriculum, sciorinando tutti i ruoli avuti. Precisa anche ciò che nessuno gli chiede. I giudici torinesi non si fanno impressionare. Il 16 dicembre del 1982 lo convocano per avere delle spiegazioni, delle informazioni. Dopo averlo sentito per due ore, mandano una relazione alla commissione parlamentare che tratta la P2 e alla presidente della Camera Nilde Jotti: a favorire Giudice furono Poletti, il ministro delle Finanze Mario Tanassi e il ministro della Difesa Giulio Andreotti. L’accusa parla di un carteggio tra Poletti e Andreotti.

La reazione di Poletti è scomposta. E’ la reazione di chi pensa di essere intoccabile e, nonostante tutto, viene scoperto. Diffonde alla stampa una serie di comunicati in cui prende le “distanze” da Giudice. Cerca di intimorire inquirenti e giornalisti mandando il suo curriculum, sciorinando tutti i ruoli avuti. Precisa anche ciò che nessuno gli chiede. I giudici torinesi non si fanno impressionare. Il 16 dicembre del 1982 lo convocano per avere delle spiegazioni, delle informazioni. Dopo averlo sentito per due ore, mandano una relazione alla commissione parlamentare che tratta la P2 e alla presidente della Camera Nilde Jotti: a favorire Giudice furono Poletti, il ministro delle Finanze Mario Tanassi e il ministro della Difesa Giulio Andreotti. L’accusa parla di un carteggio tra Poletti e Andreotti.

Il cardinale non vuole sentire ragione, tramite il Vicariato manda l’ennesima smentita dove conferma la sua estraneità ai fatti. Una mossa che non lo salverà. Il 14 gennaio del 1983, il giudice Cuva scende da Torino a Roma per riascoltarlo. In tarda serata la notizia rimbalza ogni redazione: il cardinale Poletti ha confessato. Cuva, davanti all’ennesima smentita del porporato, ha estratto dalla sua borsa la “famosa” lettera di raccomandazione, con relativa risposta dell’onorevole Giulio Andreotti. Il bluff, a quel punto, non poteva più reggere. Il “gambler” porporato è stato scoperto. L’eco è nazionale, non tanto per la raccomandazione che, in quegli anni era una brutta abitudine diventata quasi un clichè di guareschiana memoria. La gravità, per gli italiani, è che un cardinale abbia mentito all’autorità giudiziaria, in modo reiterato. Per coprire un rapporto fiduciario con una persona che aveva commesso dei gravi reati.

In un mondo normale, il dirigente di un’azienda che viene scoperto a mentire a dei giudici, provocando un grosso danno d’immagine alla stessa, viene rimosso. Così non fu per il cardinale Poletti. Giovanni Paolo II gli confermò “piena fiducia”. Due mesi dopo la sua “confessione”, fece uscire un libro: “Fede e politica”, con prefazione di Giulio Andreotti.

In un mondo normale, il dirigente di un’azienda che viene scoperto a mentire a dei giudici, provocando un grosso danno d’immagine alla stessa, viene rimosso. Così non fu per il cardinale Poletti. Giovanni Paolo II gli confermò “piena fiducia”. Due mesi dopo la sua “confessione”, fece uscire un libro: “Fede e politica”, con prefazione di Giulio Andreotti.

Sarebbe interessante capire se Giovanni Paolo II, “abbia perdonato” ripetutamente il cardinale Poletti per non acuire lo scontro interno con la fazione che supportava la Ostpolitik di Casaroli, o perché il cardinale era in possesso di segreti che lo rendevano più potente del ruolo che ricopriva. Il nome di Poletti, successivamente, uscì anche per altri fatti. Alcuni interessati dall’autorità giudiziaria di Palmi (RC), come il traffico di titoli rubati provenienti dal Banco di Santo Spirito. Compagni di inchiesta, Licio Gelli, Giulio Andreotti, un finanziere e dei criminali calabresi. Risultato? Tutto archiviato.

(Segue)

L’ultimo Servizio/ L’altra storia di Ugo Poletti. Una porpora “nera” nel caso Orlandi (prima parte)